Vergangene Woche habe ich in der NZZ ein Interview gegeben zur unsinnigen Sparhysterie in Bundesbern. Das ist scheinbar bei Economiesuisse derart sauer aufgestossen, dass sich gleich drei Angestellte um eine Antwort bemüht habe. Sie nennen es einen „Faktencheck“. Abgesehen von einigen kindischen, persönlichen Angriffen sind die vorgebrachten Argumente allerdings nicht überzeugend. Deshalb hier mein Faktencheck des Faktenchecks.

Ich habe die Antworten nummieriert, bei Economiesuisse sind sie es leider nicht. Aber es sind nicht so viele, mensch sollte es zuordnen können.

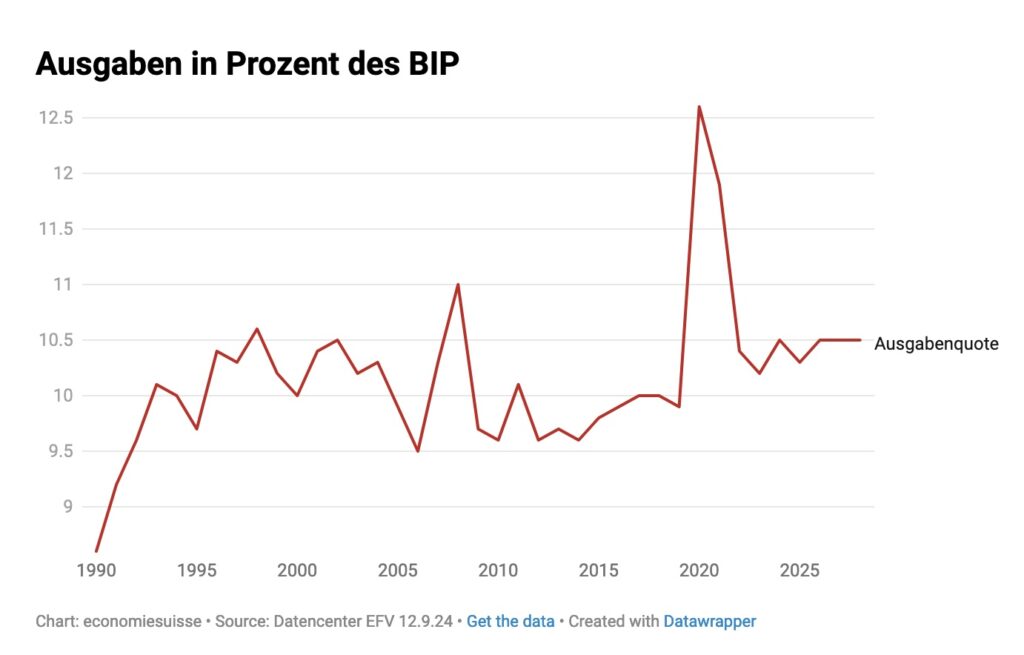

1) Als erstes zeigt der Economiesuisse-Beitrag eine Grafik die meine Aussage widerlegen soll, wonach die Bundesausgaben gemessen am BIP seit Mitte der 1990er Jahre eigentlich nicht mehr gestiegen seien (Abbildung 1). Der Trick hier ist simpel: Man zeigt auf der Grafik etwas, zu dem ich mich gar nicht geäussert habe – nämlich des Wachstums zwischen 1990 und 1995. Dann siehts so aus, als seit dem Ausgangspunkt der Aussage falsch. Dabei sage ich explizit im Wissen um dieses Wachstum „seit Mitte der 1990er Jahre“. Zweitens lässt man die Peaks 2008 und 2020 unkommentiert stehen und drückt die Grafik etwas zusammen: Dadurch sehen die Sprünge riesig aus. Was man dann nicht sagt: Das sind beides beides Zeitpunkte in denen das BIP stark auch zurück ging, nämlich die Finanz- und Coronakrise. Der Anteil der der Bundesausgaben am BIP steigt damit automatisch, die entsprechenden, ausserordentlichen Krisenmassnahmen verschärfen das Bild. Grossartig ist dann der finale Beweis: Die Ausgaben sind von 10% auf – ACHTUNG! – 10.5% gestiegen. Okay, ihr habt mich…

So übrigens sieht die Grafik aus, wenn man sie sich vom Datenportal der Eidgenössischen Finanzverwaltung ausgeben lässt. Schon deutlich weniger dramatische Spitzen, oder?

Bonus: Noch grossartiger war eine Reaktion der FDP. Sie postete auf Twitter diese Grafik (ihrem neuen Stil entsprechend auch garniert mit persönlichen Beleidigungen, aber das lassen wir jetzt mal weg):

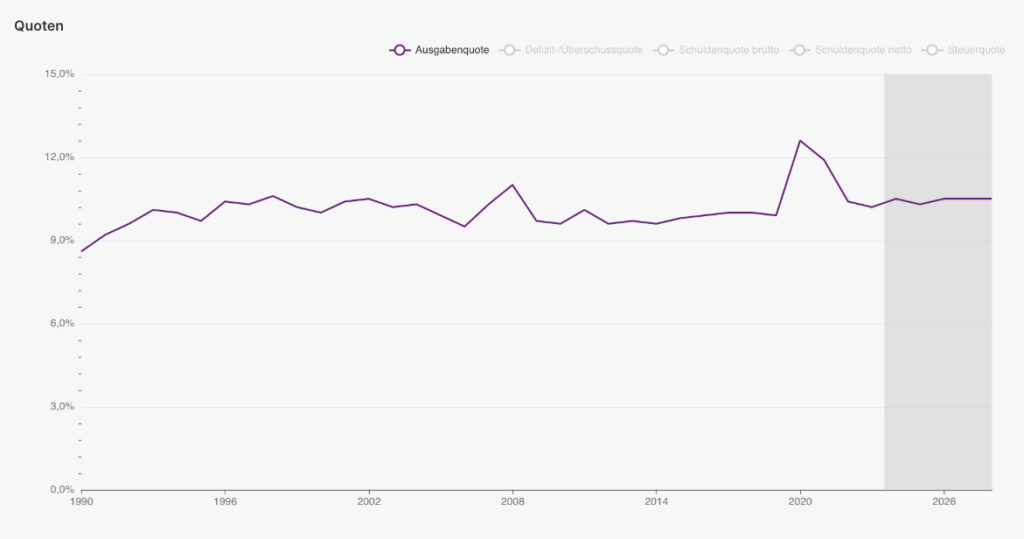

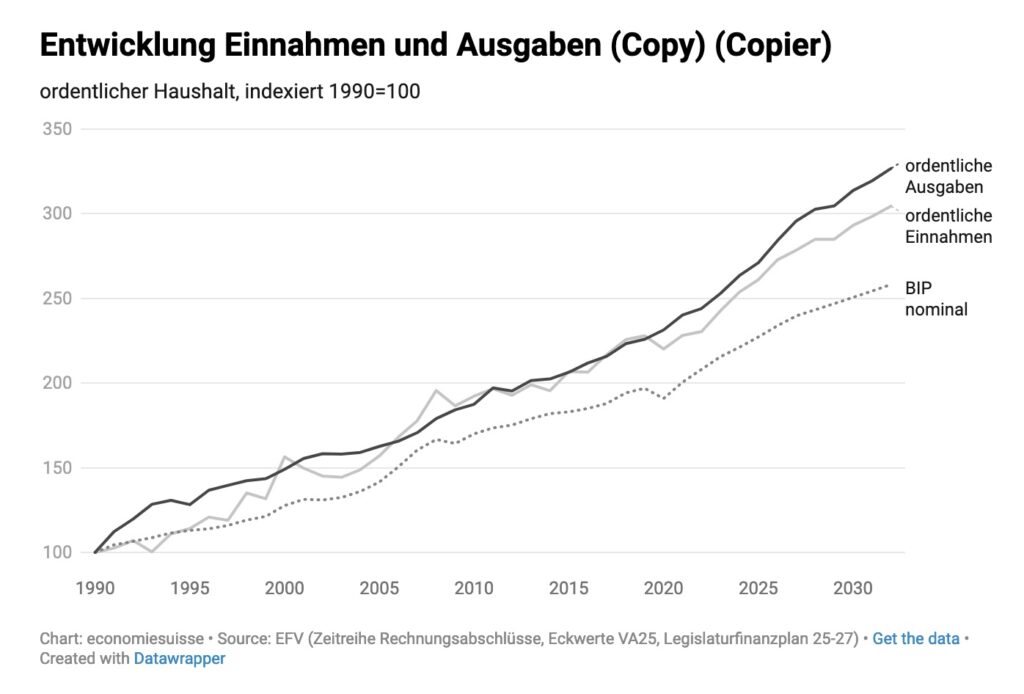

Damit gibt es aber das eine oder andere Problem. Erstens scheinen die 1990er Jahre bei der FDP 2006 zu beginnen und bis 2032 zu dauern. Zweitens zeigt die Grafik genau das, was ich sage: Bis heute geht die Differenz zwischen den Linien „BIP“ und „Ausgaben“ nicht wirklich auseinander. Dort wo es auseinander geht, befinden wir uns in Bereich der Prognosen.

2) Zweitens möchte die Economiesuisse meine Aussage widerlegen, wonach das Problem nicht die Ausgaben seien. Sie tun dies lustigerweise mit einer Grafik die, nun ja, meine Aussage beweist. Die Grafik zeigt zwei Dinge: Erstens, dass sich die Ausgaben gemessen am BIP seit 1995 relativ stabil verhalten (die Distanz zwischen den beiden Linien variiert nur wenig). Vor allem aber sehen wir, dass sich die Ausgaben auch nach 2020 ähnlich weiter entwickeln, wie vor 2020. Was hingegen einbricht sind die Einnahmen. Diese erholen sich nach dem Coronaeinbrzch auch bis 2030 in der Prognose nicht.

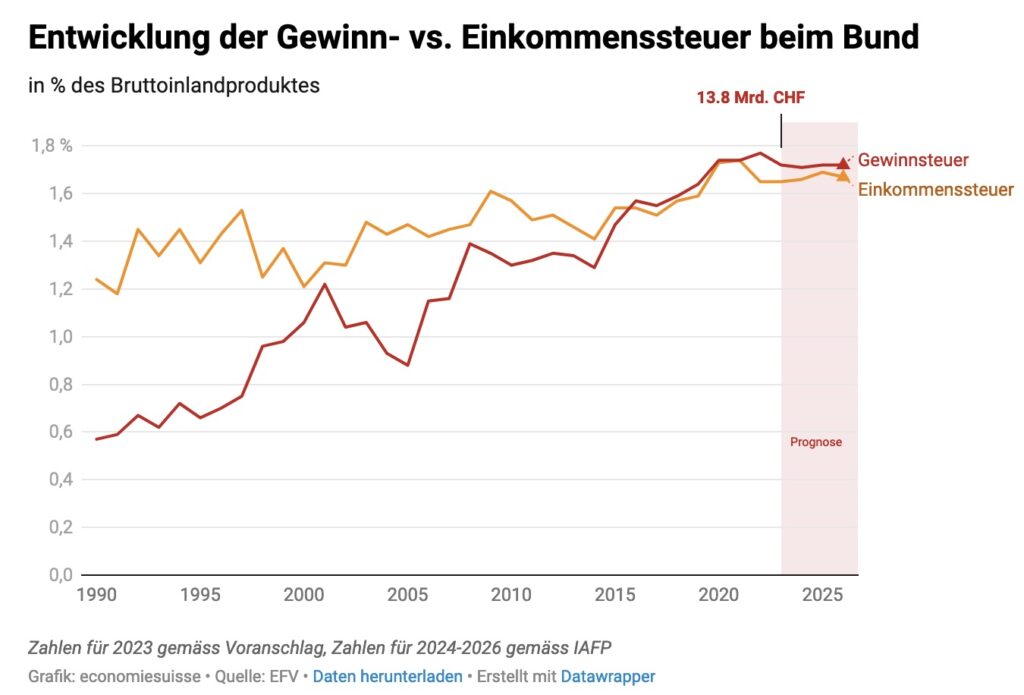

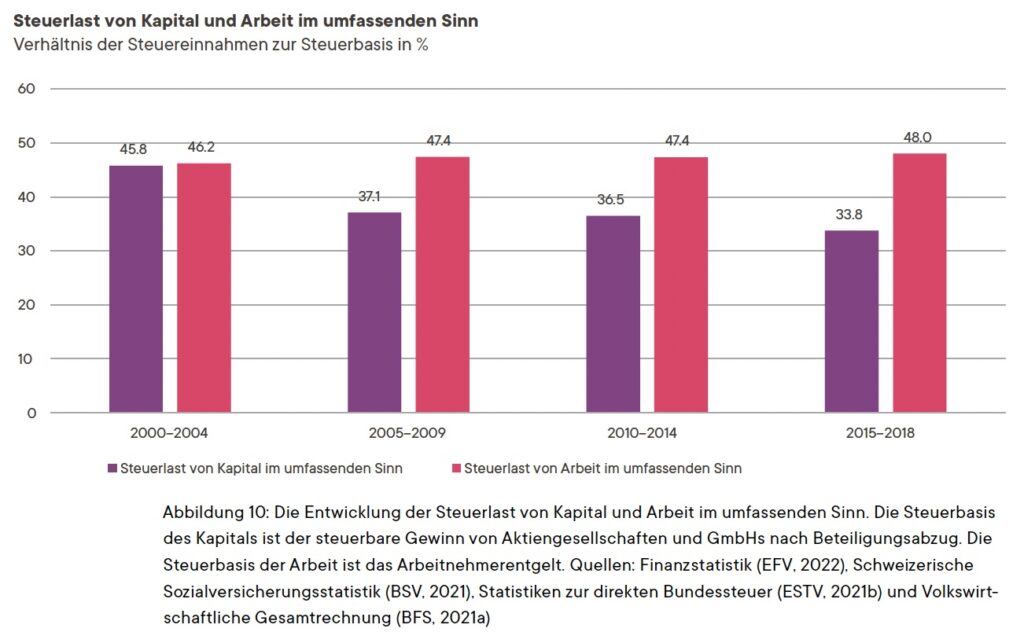

3) Drittens stört sich Economiesuisse an der Aussage, Konzerne und Reiche seien in den letzten Jahren steuerlich entlastet werden. Auch hier ist der angewandte Marketingtrick altbekannt: Man gibt eine Antwort, die mit der Frage nichts zu tun hat. Dass die Kapitalseite steuerlich entlastet wurde, ist keine These, sondern erwiesen. Die Eidgenössische Steuerverwaltung zeigt zum Beispiel in einem Bericht auf, dass der effektive Steuersatz für ein durchschnittliches Unternehmen zwischen 2003 und 2020 von 23% auf 17.3% sank. Die Anny-Klawa-Morf Stiftung hat darüber hinaus berechnet, dass die Besteuerung auf Kapital seit der Jahrtausendwende insgesamt um 20% gesunken ist, während die Besteuerung auf Arbeit stabil bleibt. Gleiches gibt z.B. für die grossen Vermögen (vgl. z.B. hier). Was Economiesuisse sagt: Die Gesamteinnahmen sind trotzdem gestiegen. Das ist kein Widerspruch. Nur weil die Gesamteinnahmen steigen bedeutet das ja nicht, dass jedes einzelne Unternehmen einen fairen Anteil an die Gemeinschaft abgibt. Ironisch ist höchstens, dass auch die Grafik der Economiesuisse zeigt, dass die Gewinn- und Einkommenssteuern seit 2021/2022 rückläufig sind (rosa markierter Bereich) – spätestens in der Krise rächen sich Steuergeschenke.

4) Viertens soll der „Faktencheck“ die Aussage die vorgeschlagenen Massnahmen würden zu Abbau führen unfair. Hier verstehen wir wohl nicht dasselbe darunter, vielleicht war ich zu wenig klar. Mein Punkt ist: Sparen bedeutet im Allgemeinverstand, das man auf etwas verzichtet und am Ende deshalb mehr Reserven hat. Ein einigermassen effizient und demokratisch organisierter Staat kann aber gar nicht effektiv sparen. Er ist kein Unternehmen. Beispiel: Ein Autohersteller kann entscheiden ein bestimmtes Auto nicht mehr herzustellen. Er schliesst das Werk, entlässt die Leute, streicht die Kolonne im Organigramm und fertig. Die einzige Konsequenz – für den Besitzer der Firma – ist, dass es das Auto nicht mehr gibt. Beim Staat ist das anders. Wenn der Staat Renten kürzt, Spitäler schliesst oder keine Kitas zumacht, dann sind deswegen weder die Rentner:innen weg, noch die Kranken, noch die Kinder. Die Folge ist, jemand anders muss sich um sie kümmern oder die Kosten tragen. Das sind entweder andere Staatsebenen, z.B. die Kantone oder Gemeinden, oder dann meistens die Privaten, sehr oft die Frauen. Sie sind gezwungen weniger zu arbeiten und weniger zu verdienen, um Kinder oder kranke und alte Angehörige zu pflegen.

5) Fünftens kritisiert die Economiesuisse die Aussagen zur fehlenden Rechtfertigung der krassen Aufrüstungspläne. Ein Hinweis auf Argumentationsknappheit liegt immer schon dann vor, wenn man auf persönliche Diffamierungen zurückgreifen muss. Hier die Unterstellung, Putin seit der „einstige rote Bruder“. Vor allem aber bleibt der Abschnitt argumentfrei. Meine Kritik geht dahin, dass ich sage, die eingestellten Finanzen seien nicht zu rechtfertigen. So war zum Beispiel die Armee in der Finanzkommission auf meine Rückfrage hin nicht in der Lage die finanziellen Auswirkungen verschiedener Aufrüstungsszenarien darzulegen. Auch die sicherheitspolitische Begründung steht bis heute aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass russische Panzer am Rhein stehen hat mit dem Krieg in der Ukraine ab- und nicht zugenommen. Aber genau auf dieses wenig realistische Szenario soll die Armee jetzt ausgebaut werden. Warum ein Verweis auf die Anteile der Armee am Gesamtbudget eine Antwort auf diese Kritik sein soll verstehe zumindest ich nicht. So könnte man auch argumentieren, die Subventionen für Dampfmaschinen, Rosskarren und Zeppelins hätten im Laufe der Zeit abgenommen. Stimmt sicher.

6) Sechstens, der Dauerbrenner: Die Schweiz herrsche keine Ungleichheit. „Bewiesen“ wird das mit der hohen so genannten Lohnquote. Die Lohnquote ist am BIP der in Form von Löhnen ausgezahlt wird. Die Darstellung ist korrekt. Allerdings zeigt die Grafik erstens, dass in der Tendenz auch in der Schweiz die Lohnquote sinkt. Während sie zum Beispiel in Deutschland, Österreich und Frankreich wieder steigt, dann man dort – zum Glück – die Fehler der neoliberalen Anti-Gewerkschaftspolitik auch langsam korrigiert.

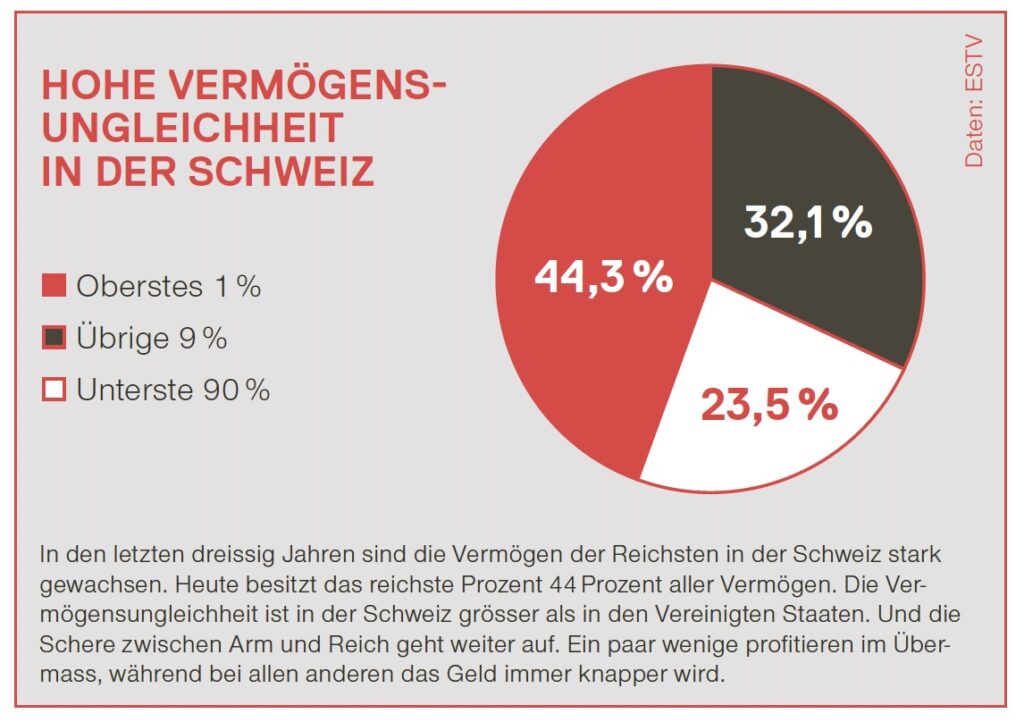

Nur, dieses Bild ist sehr selektiv gezeichnet. Erstens bildet die Lohnquote nicht ab, wie sich die Löhne verteilen. Und hier ist die Tendenz klar: Hohe Löhne steigen stärker als mittlere und tiefe, das stellt selbst die NZZ fest. Zweitens sind die Löhne für die reale Kaufkraft nicht alleine entscheidend. Gestiegen sind in den letzten Jahren gerade jene Kosten, die das verfügbare Einkommen am ungleichsten treffen: Mieten und Krankenkassenprämien wirken beide wie Kopfsteuern, das kann z.B. in dieser Untersuchung des Gewerkschaftsbundes nachgelesen werden. Drittens ist die Verteilung der gesamten Einkommen in der Schweiz zwischen den Geschlechtern enorm ungleich. Der so genannte Gender Overall Earnings Gap berechnet, wie gross die Differenz der Einkommen zwischen Frauen und Männern ist, wenn man Löhne und Arbeitszeit zusammenzählt. Nur die Niederlande und Österreich sind noch ungleicher. Und viertens ist bekannterweise die Vermögensungleichheit in der Schweiz rekordhoch. Die reichsten 10% kontrollieren über 75% des gesamten Vermögens – diese Schere geht weiter deutlich auf (siehe hier oder auch hier).

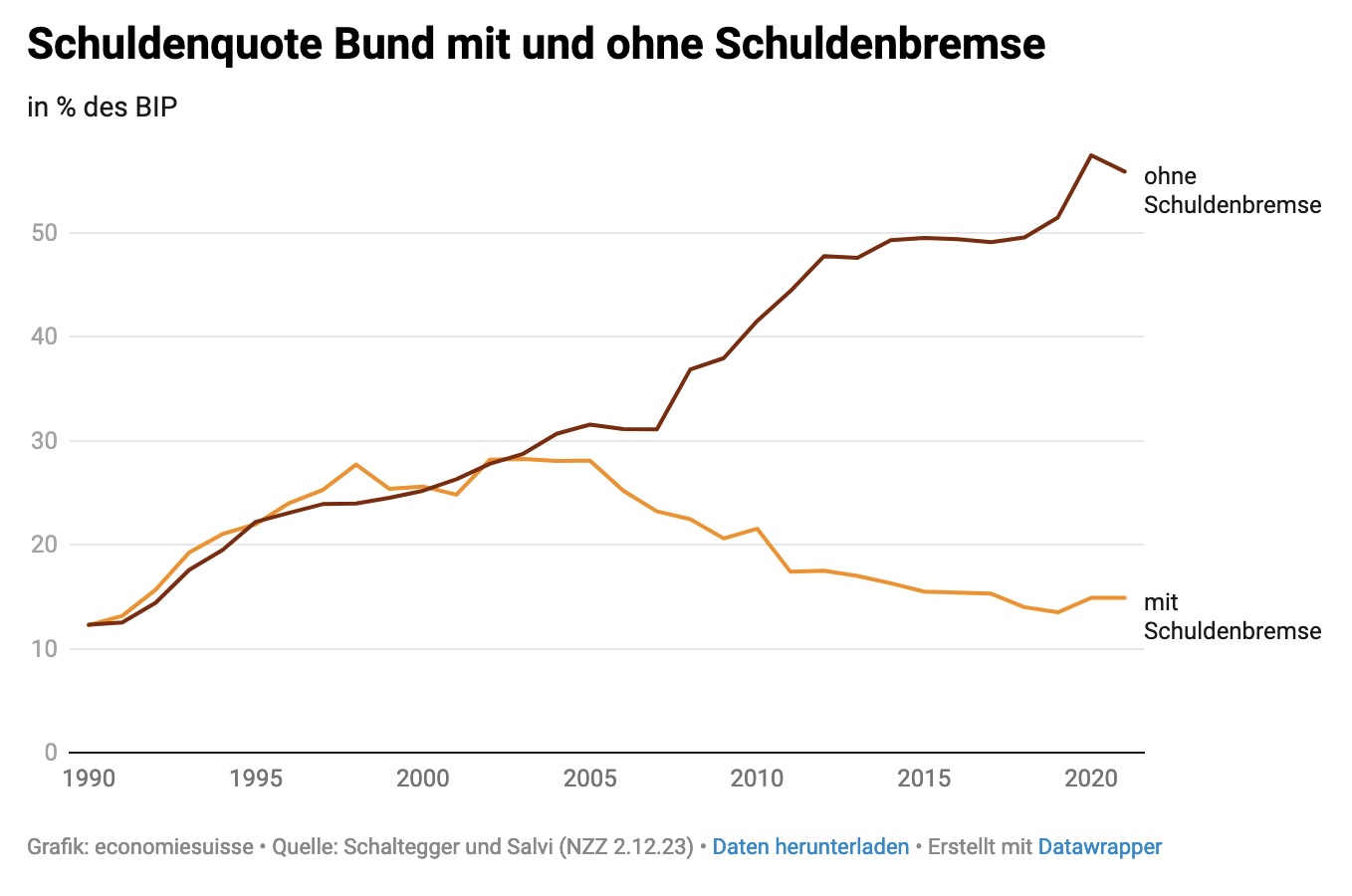

7) Siebtens führt die Economiesuisse an, es stimme nicht, dass der Bund auf Grund der Schuldenbremse nicht angemessen auf Krisen reagieren kann. Und führt als Beweis die Corona-Krise an. Nun, „dank“ der Schuldenbremse müssen auch die Coronaschulden unsinnigerweise in relativ kurzer Zeit zurückgezahlt werden. Das ist unnötig. Man kann es an Hand der Klimakrise am besten illustrieren. Die Schweiz müsste hier massiv investieren, wenn sie den kommenden Generationen nicht eine Schuld in Form tieferer Lebensqualität hinterlassen wollte. Der Tagesanzeiger hat errechnet, dass diese Schuld aktuell fünf bis zehn Milliarden Franken pro Jahr ausmacht. Diese Ausgaben wären unter der aktuellen Schuldenbremse unmöglich, sofern nicht die Einnahmen auch entsprechend erhöht würden. Rechnet man hinzu, was der Bund ausgeben müsste um auf die Kaufkraft-Krise, die globale Flüchtlingskrise und die mangelnde Gleichstellung zu reagieren wird deutlich, wie weit wir davon entfernt sind die Aufgaben auf der Höhe der Zeit zu erledigen.

8) Achtens und letztens stört sich Economiesuisse an der Aussage die Schweiz könnte auch eine viel höhere Schuldenlast stemmen. Korrekt ist die Aussage, dass mehr öffentliche Schulden die Zinsen für diese Schulden auch in die Höhe treiben würden. Das ist aber nur dann ein Problem, wenn die Investitionen, die man durch die Kreditaufnahme auslöst, weniger einbringen als die Zinslast ausmacht. Wenn ich z.B. die Verkehrsinfrastruktur ausbauen und damit in Zukunft produktiver werde, dann kann ich auch eine höhere Zinslast tragen. Das gilt auch für Massnahmen für die Erwerbsbeteiligung der Frauen oder gegen die Klimakrise. Wenn diese voll durchschlägt und ich habe nicht vorher in die ökologische Transformation der Wirtschaft investiert, ist das das schlechteste Geschäft. Es ist wohl eher so, dass heute die tiefen Schulden volkswirtschaftlich gefährlicher sind. Nicht nur, weil wir Zukunftsinvestionen verpassen, sondern auch, weil es Druck erzeugt auf anderen Bereiche, namentlich die Mieten. Wir sehen seit Jahren, dass sich Pensionskassen mangels Angebot und Zinsen aus den Staatsobligationen zurück ziehen und namentlich mehr auf den Immobilienmarkt drängen. Das erhöht dort den Druck. Einfach ausgedrückt: Wir zahlen die tiefen Staatsschulden einfach durch höhere Häuserpreise und Mieten. Einen anderen negativen Effekt sehen wir z.B. im Export. Seit Monaten klagen Schweizer Exportfirmen über den „starken“ Franken. Das bedeutet, dass Schweizer Exportprodukte im Ausland übermässig teuer sind. Ein Grund für die Überbewertung des Franken ist die radikal tiefe Schuldenquote. Eine höhere Schuldenquote würde den Franken tendenziell abwerten und der Exportwirtschaft das Leben erleichtern (siehe dazu die Wirtschaftsverbände in der NZZ).

Die Grafik ist wahrscheinlich einer Studie der drei neoliberalen Ökonomen Schaltegger, Salvi und Schmid entnommen (die Expert:innen der Economiesuisse zitieren komischerweise einen Artikel statt die Originalstudie). Sie soll beweisen, dass die Schuldenlast ohne Schuldenbremse gestiegen wäre. Dabei kommt eine ökonometrische Methode zur Anwendung, die sich Synthetische Kontrollmethode nennt (Schaltegger und Salvi erklären die Methode bei Interesse für eine frühere Studie hier). Die Idee ist im Kern, dass man aus Ländern, die in der Vergangenheit ein vergleichbares finanzpolitisches Profil wie die Schweiz aufwiesen eine „synthetische“ Schweiz konstruiert. Also ein künstliches Modell, dass die Schweiz ohne Schuldenbremse simuliert. Das ist ein interessantes Gedankenexperiment, das Problem an solchen Modellen ist immer dasselbe. Das Modell muss per se die Möglichkeit ausschliessen, dass die politischen Akteure bei einer gewissen Entwicklung anders gehandelt hätten. Woher sollte eine mathematische Formel auch wissen, wie die Politik wann reagiert hätte, wenn alles ganz anders kommen wäre? Richtig, sie kann es gar nicht wissen. Der Zusatzwert solcher Modelle ist deshalb gelinde gesagt bescheiden. Es ist relativ einfach ein Modell zu erstellen, dass zu einem ziemlich beliebig gewählten Resultat führt. Hier zum Beispiel muss unterstellt werden, dass die Politik nicht von sich aus Schulden abgebaut hätte, wenn sie weiter angestiegen werden. Das widerspricht der historischen Erfahrung in der Schweiz. Dem Bund ist nach 1945 mehrfach gelungen Schulden wieder abzubauen auch ohne Schuldenbremse, die erst 2003 eingeführt wurde. Oder was wäre gewesen, wenn zusätzliche Einnahmen für Steuersenkungen in der Breite eingesetzt worden wären? Übrigens: Selbst im kontrafaktischen Modell der Studie wäre die heutige Staatsschuld der Schweiz noch ziemlich weiter unter dem Schnitt in der EU (ca. 80%) und der Eurozone (ca. 90%).

Vor allem aber zeigt das Argument den ideologischen Kern der Verteidiger:innen der Schuldenbremse auf: Sie misstrauen der Demokratie fundamental. Dem Parlament und dem Volk müssen bei der Entscheidungsfindung Fesseln angelegt werden, sonst überborden sie. Und überborden heisst, die Reichen und das Kapital müsste dann mehr mitfinanzieren. Die Schuldenbremse ist also de facto vor allem eine Mechanismus zum Schutz der Vermögenden und zur Garantie der Stabilität an die Finanzmärkte – auf Kosten von Demokratie und Bevölkerung.